核心词:

RVSP 双绞 屏蔽线 ZRC-RVSPV 阻燃 电缆 随着我国能源结构的调整,电力能源越来越被政府相关部门重视,电力在运输过程中需要建设不同等级的变电站以达到目标电压的要求,处于室内的变电站内部电缆类型较多,且不同电缆间交错复杂,这给电缆敷设带来了极大的困难。从目前国内的建设情况看,大部分火电厂在变电站内的电缆敷设仍然采用经验的方法,变电站和电缆相关图纸设计完成后,施工人员根据设计院提供的图纸施工,但在实际电缆敷设中,会根据现场情况和电缆桥架情况采取必要的手段对原图纸进行变更,而电缆敷设的局部变革和整体敷设是密不可分的,某一根电缆的改变都需要将其所在的电缆集进行重新整理,这个过程极大的消耗了人力资源,影响施工效率,电缆变更后往往造成电缆长度与实际应用不符,重新下料造成材料的浪费。因此,采用经验的方法敷设电缆与现实的矛盾突出,急需开发一款智能敷设软件用以敷设工程的精细化管理和智能控制,提高敷设精度,

矿用电缆节约人力物力资源。国际上已有电缆敷设软件,基本具备较成熟的算法,但都以管道、船舶、工厂为主要对象,对于严格遵循电气规则的变电站并不适用,且不具备完备的变电站三维模型,即使耗费大量人工去建模,也不符合国内设计要求,不兼容国内的施工图设计成果,操作比较复杂,不便于掌握,几乎没有汉化版本。国内电缆敷设软件研发起步较早,在上个世纪90年代西北电力设计院曾研发基于二维拓扑关系的电缆长度测量软件。早期电缆敷设软件的典型代表是西北院自行开发的电缆敷设软件,该软件为单纯的计算软件,需要人工设定敷设节点和拓扑图,能够进行基于二维施工图的比较准确的长度统计,但是会带来较大的额外工作量,而且只能计算最短路径,无法考虑到电缆敷设施工中复杂的现场情况。所有的数据需要人工输入,效率低,准确性差,人工调整困难,不可视,无数字化、无三维,不能交互修改,只能为设计提供初步参考。因此现有的电缆敷设软件在变电站的三维电缆展示方面的应用一直处于空白,无法满足变电站三维设计和管理的需求。BIM是建筑信息模型的缩写,该技术是上世纪70年代由美国Chuck教授提出,最初关于BIM的构想是建立一个智能的建筑工程计算机系统,在该系统中能同步获得工程数量、工程图纸、工程材料等关于工程的各类信息,这是早期关于BIM技术的萌芽阶段。时至今日,关于BIM还没有统一的定义,目前被大家广为认可的BIM是利用开放的行业标准,对既定项目的某个生命周期内的各类信息用图像、视频或者数据的形式展现出来,以便于项目管理者制定相关决策,更好的为项目增值。从该定义中我们可以发现BIM具有信息完整、信息关联、信息一致、参数化、可视化、协调性、模拟性及出图方便等特点。

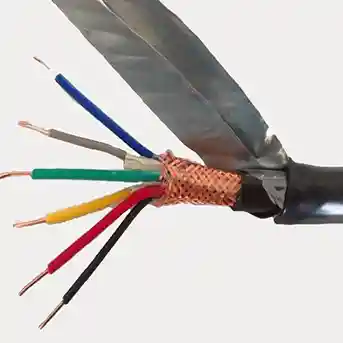

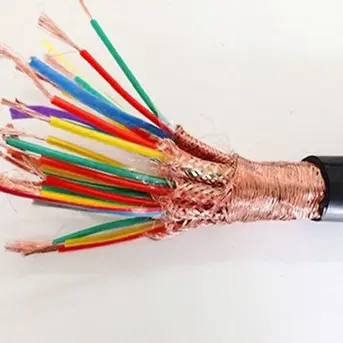

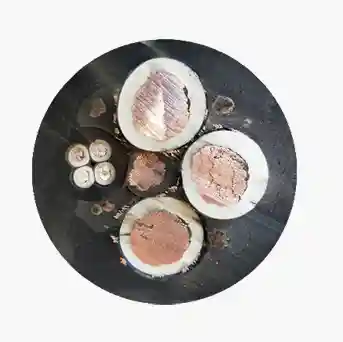

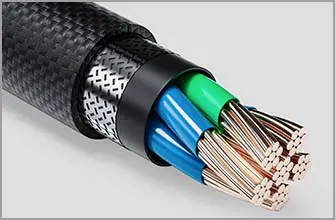

1、RVSP双绞屏蔽线ZRC-RVSPV阻燃电缆:并描述了BIM给建设项目带来的变化 BIM的应用给建设工程带来了革命性的改变,描绘了BIM给建设工程带来的改变,如图1所示。BIM在户内变电站电缆敷设中应用的核心是在电缆敷设前将敷设过程和敷设位置,采用计算机进行精确模拟,及时发现设计中存在的问题,更好的指导电缆敷设工作,其工作流程如图2所示。首先工程施工人员根据施工方案建立施工模型,并根据实际情况设置施工参数,待模型建立完毕后,在系统内自动模拟电缆敷设施工并得到不同施工阶段的施工参数,然后将各个施工阶段的设计参数与模拟结果进行比较,若结果一致或接近则该阶段施工方案可行,并用于指导实际施工,若参数比较结果差距较大应重新调整施工方案,重复该模拟过程,直至参数一致或者接近。电缆桥架是承重结构,主要承担来自电缆的自重,将电缆固定在桥架上,并按照一定的路线要求确定其位置,而电缆是电力传输的媒介,电缆的主要属性包括位置、直径及类型。为了在计算机中更好的描述电缆桥架及电缆,必须用计算机语言定义其属性,并能根据其属性特点在计算机中进行模型建立和分析。对于电缆而言,定义DLType类型。上述表达中Layer能定义电缆在桥架中的图层,X和Y分别代表了电缆起终点平面坐标位置,上述三个参数值定义了模型中电缆中的空间属性,D用以描述电缆的直径,T能够定义电缆的类型,以上五个参数值将电缆的固有属性在计算机中用逻辑语言表达出来,为下一步电缆施工奠定语言基础。上述表达中Layer代表了桥架所在的图层,对桥架进行图层划分的目的是将桥架结构按照工程需要分成若干个集群,方便对桥架结构进行集群管理。X和Y分别代表了电缆桥架起终点平面坐标位置,H代表了桥架空间高度,T用以限定桥架材料属性,以上逻辑语言对BIM模型中桥架的属性做了基本描述,桥架属性的定义使后期的模型建立有了根据。电缆桥架和电缆的物理属性,并不能通过上述语言定义,仅仅通过计算机语言并不能建立完整的BIM模型。从BIM的多维角度出发,上述语言并不能描述电缆类型和材料类型,即上述式子中两个T值仅仅代表了其数字意义,并没有物理属性,因此需要根据工程特点和市场现有材料类型,手动输入不同电缆类型和不同桥架的材料属性,并对每种属性赋予自然值,以使T值的数字具有物理属性。

利用BIM建立的电缆槽模型,如图3所示。

2、RVSP双绞屏蔽线ZRC-RVSPV阻燃电缆:电缆消耗最少 电缆敷设的关键问题是电缆在变电站内如何布设以达到总路径最短,电缆用量最少的目的。针对路径最短的算法,比较传统的有迪杰斯特拉算法、Floyd算法、粒子群优化算法和模拟退火算法。

3、RVSP双绞屏蔽线ZRC-RVSPV阻燃电缆:这些算法各有特点和适用条件 这几种算法都有各自的特点和适用条件,几种算法的对比,如表1所示。

4、RVSP双绞屏蔽线ZRC-RVSPV阻燃电缆:因此蚁群算法能较好地解决相关问题 如表1所示,五种算法都各自有其优缺点,而变电站内电缆敷设是在已有模型的基础上搜索电缆的最短路径,因此用蚁群算法能更好的解决相关问题。散到两条路径上,由于路径1总路程短,在相同时间内路径1的分泌物含量要高于路径2,后续蚂蚁会在路径1聚集,最后形成图4所示效果。根据上述原理,可将电缆敷的最短路径问题转化成几何问题。如图6所示。合A,为了寻找集合内若干点的连接路径最短,必须引入辅助点集合B,在此B只是辅助集合并无实际意义。按照蚁群算法,最短路径问题转化成A∪B的生成树最小。式和给出了转化后几何问题的数值解。蚂蚁算法在实际应用中的流程几乎是相同的,但该算法在电缆敷设中需要根据变电站特点对蚁群的移动规则做相应修改。电缆是连接各个设备的桥梁,因此需要将蚁群布设在各个设备起点,蚁群在选择变电设备时有多种路径,对于不同路径的选择概率是均等的,蚂蚁到达某一个设备后对选择的路径自动保存于系统中,当所有设备都连接完成后系统自动生成一个路线数并进行验证是否所有的桥架都被连接起来,在全部被连接起来后进一步比较各个线路的长度,其验证过程是对式和式计算过程的实际应用。某炼油厂是吉林省规模较大的炼油厂之一,为了适应日益增长的用电需求对原有变电站进行了现代化改造。

5、RVSP双绞屏蔽线ZRC-RVSPV阻燃电缆:新建变电所电缆敷设按上述原则建立室内变电所电缆敷设系统 对于新的变电站内电缆敷设按照上文原理建立了户内变电站电缆敷设系统,系统界面如图7所示。系统在应用过程中能够对复杂的电缆路径做出精确的布置。如图8所示。根据敷设方案对变电站内的电缆进行了现场敷设,敷设效果如图9所示。室内变电站内设备众多,电缆分布错综复杂,变电站建设带来了极大困难。本文以室内变电站电缆快速铺设为出发点,利用计算机建模技术和最短路径算法理论开发了变电站电缆敷设系统并得出了以下结论:根据BIM理论开发了户内变电站建模方法和流程,并根据变电站特点研究了电缆及桥架属性在系统中实现方式,开发了与之对应的计算机语言,为电缆敷设技术奠定了理论依据。

6、RVSP双绞屏蔽线ZRC-RVSPV阻燃电缆:重点介绍了蚁群算法的原理和计算方法 电缆敷设的核心问题是在室内变电站的复杂环境中找到电缆的最短路径,本文比较了几种常用最短路径算法,重点研究了蚁群算法原理及计算方法,并根据电缆敷设技术特点对蚁群算法进行改进以计算电缆的最短路径。电缆敷设系统开发完成后将其应用于吉林省某炼油厂66kV变电站建设中,从系统应用效果看,该系统能对电缆路径进行合理布设,寻找最短路径并能根据场地特点对电缆分树,使电缆规则分布。

如果您对“RVSP双绞屏蔽线ZRC-RVSPV阻燃电缆”感兴趣,欢迎您联系我们

猜您兴趣